Por

DEL

PRIORI,

Mary e

VENANCIO, Renato [1]

Quilombo [2]

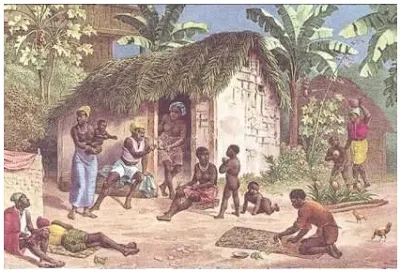

Ao percorrer o Brasil, o leitor encontrará nos estados de Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Minas Gerais e até na Amazônia localidades chamadas Quilombo, Quilombinho ou Quilombola. Trata-se de comunidades originalmente constituídas por negros fugidos, instaladas, hoje, nas áreas onde houve luta e resistência contra a escravidão. Palmares foi o maior quilombo colonial, nascido no bojo das guerras do açúcar; e antes dele, contudo, movimentos de resistência já tinham se esboçado na própria África. Entre 1568 e 1573, por exemplo, a conhecida como Longa Marcha dos Jaga, que reuniu milhares de guerreiros, homens e mulheres, para lutar contra o invasor português, teve como pontos de apoio acampamentos fortificados denominados kilombos. Deles emanava uma forte organização política, religiosa e militar, capaz de agir em vastas regiões. Ao longo de suas expedições, invadiram e devastaram o Congo; seu objetivo era a destruição dos reinos aliados dos europeus. Na Guiné, atuaram com o mesmo propósito, os bijagós. Na América do Norte, Central e do Sul, os revoltosos intitulavam-se palenques, mambises, cumbes, saramakas, cimarrones, mocambolas ou quilombolas.

No Nordeste, desde os fins do século XVI, foram registradas fugas de escravos. Sabia-se, então, que os fugitivos se concentravam na área que se estendia entre o norte do curso inferior do rio São Francisco, em Alagoas, às vizinhanças do cabo São Agostinho, em Pernambuco. Tratava-se de uma região acidentada, coberta de mata tropical onde abundava a palmeira pindoba, daí o nome: Palmares. Em 1602, a primeira expedição punitiva, comandada por Bartolomeu Bezerra, tentou pôr um fim a esses ajuntamentos de fugidos. Em vão, pois, a partir de 1630, a desarticulação dos engenhos, graças às guerras do açúcar, acelerou o crescimento do quilombo. Nessa mesma década, na Bahia, os ajuntamentos de negros fugidos, localizados no Rio Vermelho e Itapicuru, também cresciam. Durante o tempo dos flamengos, quilombos menos importantes do que Palmares formaram-se também na Paraíba. Reunidos em Craúnas e Cumbe, os negros provocavam desordens, invadindo e queimando casas, incitando a fuga de outros cativos.

Entre 1644 e 1645, os holandeses, sob o comando de Rodolfo Baro e João Blaer, atacaram Palmares. Em 1671, o governador de Pernambuco, Fernão de Souza Coutinho, chegou a escrever para Portugal afirmando que os negros eram muito mais temidos do que os holandeses porque os moradores, “nas suas mesmas casas e engenhos, têm inimigos que podem os conquistar”. Como se vê, a percepção das tensões entre os grupos livres e escravos era evidente!

Gaspar Barléu, cronista e amigo de Nassau, deixou uma detalhada descrição da sociedade palmariana: “Há dois desses quilombos” – explica –,“o Palmares Grande e o Palmares Pequeno. Este (Palmares Pequeno) é escondido no meio das matas, às margens do rio Gungouí, afluente do célebre Paraíba. Distam da Alagoas vinte léguas, e da Paraíba, para o norte, seis. Conforme se diz, contam 6 mil habitantes, vivendo em choças numerosas, mas de construção ligeira, feitas de ramos de capim. Por trás dessas habitações há hortas e palmares. Imitam a religião dos portugueses, assim como seu modo de governar: àquela presidem os seus sacerdotes, e ao governo, os seus juízes. Qualquer escravo que leva de outro lugar um negro cativo fica alforriado; mas consideram-se emancipados todos quanto espontaneamente querem ser recebidos na sociedade. As produções da terra são os frutos das palmeiras, feijões, batatas-doces, mandioca, milho, cana-de-açúcar. Por outro lado, o rio setentrional das Alagoas fornece peixes com fartura. Deleitam-se os negros com carne de animais silvestres, por não terem a dos domésticos. Duas vezes por ano, faz- -se o plantio e a colheita do milho [...] O Palmares Grande, à raiz da serra Behé (serra da Barriga), dista trinta léguas de Santo Amaro. São habitados por cerca de 5 mil negros que se estabeleceram nos vales. Moram em casas esparsas, por eles construídas nas próprias entradas das matas, onde há portas escusas que, em casos duvidosos, lhes dão caminho, cortado através das brenhas, para fugirem e se esconderem. Cautos, examinam por vigias se o inimigo se aproxima”.

Na época em que Barléu fez sua descrição, os holandeses tramavam a invasão do quilombo. Chegaram a introduzir em Palmares Pequeno Bartolomeu Lintz, encarregado de conhecer seu modo de vida e, depois, atraiçoar os antigos companheiros. Sua aceitação entre os quilombolas significa que estes estavam acostumados com a convivência com outros grupos étnicos. Problemas de ordem política retardaram o ataque, só realizado em 1644. Tendo à frente Rodolfo Baro, a expedição reunia cem tapuias bem armados. Palmares Grande foi parcialmente destruído, a ferro e fogo, mas se recompôs com rapidez. Em 1675, contava com cerca de 10 mil habitantes, tendo sofrido, depois da expulsão dos holandeses, apenas escaramuças com bandos armados enviados por senhores de engenho.

Por essa época, as autoridades portuguesas puseram em funcionamento um plano de destruição sistemática de Palmares. Expedições anuais às aldeias e missões de reconhecimento visavam não apenas combater os rebeldes, como também impedir os contatos entre os negros fugidos e os colonos que os abasteciam de comida e armas. Entre 1670 e 1678, o quilombo foi governado por Ganga Zumba, ou o Grande Senhor, que vivia na cerca real do Macaco, erguida em 1642. Contra ele bateram-se Antônio Bezerra, Cristóvão Lins e Manoel Lopes. No ataque desfechado por este último, em 1675, a resistência fora organizada com grande brilho pelo sobrinho de Ganga Zumba, Zumbi. Seu nome em banto, nzumbi, referia-se ao seu provável papel de guerreiro e líder espiritual na comunidade. Em 1676 e 1677, novas expedições encontraram pela frente aldeias fortificadas que tinham sido queimadas e abandonadas, técnica, aliás, largamente empregada pelos rebeldes. Na última, chefiada por Fernão Carrilho, foram feitos prisioneiros dois filhos de Ganga Zumba. Logo após esse episódio, representantes de Palmares e portugueses se encontraram em Recife para celebrar a paz. Em troca da legalização das terras como sesmarias, Ganga Zumba prometeu devolver às autoridades os membros da comunidade que não houvessem nascido no quilombo. O desfecho, contudo, não agradou a alguns líderes quilombolas, entre os quais Zumbi, que foi, então, proclamado “rei”, ao passo que seu tio e ex-líder foi, em 1680, assassinado por envenenamento. Os quinze anos seguintes caracterizaram-se por combates violentos, enquanto inúmeros capitães tentavam, sem sucesso, dobrar os negros fugidos e seus aliados índios, brancos, cafuzos e mulatos. Ao explicar por que tinham conseguido expulsar os holandeses, fracassando, todavia, diante dos aquilombados, Carrilho dizia: “na guerra contra os flamengos pelejava-se contra homens”. Em Palmares, a luta era contra “o sofrimento”, “a fome do sertão”, “o inacessível dos montes”, “o impenetrável dos bosques” e “os brutos que os habitam”. Ele descrevia Palmares como “um bosque de tão excessiva grandeza [...] maior do que Portugal”, no interior do qual se podia viver seguro, sem “domicílio certo” para não ser descoberto. Ganhava aí a guerra do mato. A mesma que vencera os flamengos. Em 1685, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho pedia autorização para conquistar os indígenas da capitania de Pernambuco. Em vez de usá-lo contra os bugres, as autoridades decidiram lançá-lo contra Palmares. Afinal, dizia-se dos paulistas, na época, ser “gente bárbara e indômita que vive do que rouba”. Seriam bárbaros contra bárbaros; ladrões contra ladrões. Um acordo sobre o destino dos cativos e das terras palmarinas foi selado entre o governador João da Cunha Souto Maior e o bandeirante. O alvo era a destruição do quilombo que resistia havia cem anos. Como prêmio, Velho podia reivindicar os prisioneiros de guerra, fazendo jus à tradição da guerra justa (possuía-se o que se conquistasse em batalhas militares). Em fevereiro de 1694, depois de 42 dias sitiado, a cerca real do Macaco caiu. Milhares de quilombolas morreram, outros tantos foram capturados e vendidos para fora da capitania. Zumbi, que conseguira escapar, foi capturado no dia 20 de novembro de 1695; executado, teve a cabeça exposta em praça pública. Era uma advertência: escravos deviam obedecer, e não desafiar o sistema escravista.

Os invasores encontraram casas, ruas, capelas, estátuas, estábulos e até toscas construções, denominadas “palácios”; além das plantações mencionadas pelo cronista holandês, encontraram também fundições e oficinas. Os conhecimentos que os índios detinham sobre o fabrico de cerâmicas e redes, o processamento da mandioca e técnicas de pesca foram muito importantes para dar autonomia ao quilombo. Mas Palmares não foi único. Tampouco Zumbi.

Na época em que Palmares sucumbia, descobria-se ouro em Minas Gerais. A drenagem sistemática de escravos para trabalhar nas lavras provocou o mesmo tipo de resistência, e os quilombos começaram a se multiplicar na região. A reação das autoridades, familiarizadas com o problema, foi instantânea: multiplicação de alvarás, bandos e proibições combatiam esses perigosos ajuntamentos, assim como estimulavam a criação de uma tropa especializada, os capitães do mato, encarregados de perseguir os fugitivos. Os primeiros eram remunerados mediante a apresentação de provas: o quilombola recuperado ou sua cabeça decepada. Seu pagamento chamava-se tomadia. Uma prática comum nessa função foi a utilização de ex-escravos, pois eram conhecedores dos hábitos e dos comportamentos dos fugitivos. Por isso mesmo, tais agentes repressores nunca gozavam totalmente da confiança das autoridades. Houve capitães do mato que preferiam usar escravos capturados para ganho e uso próprio ou apresentar a cabeça de escravos que não eram fugitivos. Outros, mais bem-sucedidos, como o renomado mestre de campo Inácio Correia Pamplona, saíam-se bem na destruição de quilombos mineiros, ganhando por isso direitos sobre terras doadas pelas autoridades e sobre os escravos capturados. A recompensa pela caça ao negro fugido era a sesmaria.

Tal como em Palmares, esses quilombos tinham chefias. A correspondência dos governadores revela a existência de mocambos de “negros alevantados com reis que os governam” ou menciona “mulatos intitulados reis” com concubinas e filhos. Havia rainhas a quem também era rendida obediência. Muitos deixaram seu nome nos documentos de época: Bateiro, Cascalho ou Beiçudo. Os quilombos que comandavam podiam ser imensos, considerados “quase um reino”, caso do Ambrósio – próximo ao atual Triângulo Mineiro –, com mil negros adultos, além de mulheres e crianças. Os ajuntamentos de cativos fujões também podiam ser pequenos, anônimos, capazes de se desfazer antes da chegada de seus perseguidores. Era o caso daqueles que cresciam nas serras em torno da capital, Vila Rica. Outros tantos se espalhavam por Pitangui, Pedra Bonita, serra do Caraça, Campo Grande, etc. Os moradores reagiam com pavor à presença dos quilombolas: temiam saques, assaltos e depredações que, com o passar do tempo, poderiam se tornar corriqueiros. Petições eram encaminhadas às câmaras, alertando para a fuga de cativos e, sobretudo, para o fato de que os fugidos andavam armados, “ameaçando brancos e matando escravos destes que iam apanhar lenha e capim”. Temendo pelas vidas em perigo, autoridades tentavam controlar a situação brandindo punições – cortar a mão ou o tendão de Aquiles de quilombolas –, assim como sancionando proibições: venda de chumbo e pólvora a negros e mestiços. O controle sobre a ação dos quilombolas era tão ineficiente, que houve episódios em que eles, armados de mosquetes, pistolas e facas, bloquearam o tráfego de mercadorias em estradas importantes, encarecendo produtos ou fazendo-os desaparecer dos mercados. Mas por que uma ação tão sem barreiras? Em Minas Gerais do século XVIII, percebe-se com nitidez uma característica que se encontra em outras regiões do Brasil: a inserção dos quilombos na vida comunitária. Apesar das violências cometidas, os escravos fugidos costumavam conviver pacificamente com certos grupos sociais, prestando serviços, comprando suprimentos e fazendo escambo; no caso mineiro, diamantes e ouro contra alimentos e bens variados. Taberneiros e estalajadeiros, nas imediações de vilas e arraiais, aproveitavam para fornecer-lhes armas, e suas vendas eram os lugares ideais para informações sobre assaltos e roubos. O fruto era dividido entre uns e outros. Usando, enfim, dos mais variados expedientes, quilombolas tentavam ampliar sua rede de relações sociais e econômicas: negociavam, trocavam, vendiam, fazendo qualquer coisa para garantir sua autonomia e liberdade. Isso os colocava ao lado de outros tantos homens e mulheres destituídos de posses que, aos milhares, lutavam na Colônia contra as duras condições de vida que lhes eram impostas pela Metrópole.

Em Mato Grosso, onde se achou ouro em 1719, às margens do rio Coxipó, não faltaram escravos e, consequentemente, quilombos. Utilizados nos serviços da mineração, agricultura e pecuária, esses cativos também trabalhavam duro na construção de obras públicas. Os que se encontravam em regiões de fronteira, como Guaporé, eram estimulados pelas autoridades espanholas a fugir, pois, do outro lado da linha demarcatória, encontrariam a liberdade. Outra característica da resistência negra nessa região foi a aliança com os indígenas. Os quilombos de Quariterê, Sepotuba e Rio Manso abrigavam índios, negros e mestiços – os caburés – vivendo em harmonia. Entre os negros, havia libertos convivendo com fugidos. Como em toda parte, os quilombolas desenvolviam agricultura de subsistência, plantando milho, feijão, mandioca, amendoim, cará, banana e ananases. Decorrente de sua forma de organização, a produtividade alimentar dessas comunidades contrastava com a penúria de cidades importantes como Cuiabá, onde as crises de abastecimento eram frequentes. O elevado número de negros livres nessas regiões de fronteira dificultava a identificação de quilombolas. Em cidades como Crixás, Pilar, Tocantins ou Arraias, em cujos arredores instalaram-se quilombos, aproximadamente 70% da população era constituída por “pretos”. Somavam-se a tudo isso as características naturais de Goiás e o atual Tocantins, marcadas pela presença de densa malha fluvial – o Araguaia, o Tocantins e o Paranaíba do Sul e seus afluentes – que permitia não se deixar rastros das fugas em canoa. Chapadas e montanhas multiplicavam esconderijos, e a vegetação de cerrado complicava as buscas dos capitães do mato.

No Rio Grande do Sul também foram registrados quilombos. Nessa região, escravos contrabandeados da província espanhola de Sacramento faziam funcionar estâncias e charqueadas. Em época de abate de gado, o trabalho era estafante, mantendo-se os cativos ocupados graças ao rebenque do capataz e goles de aguardente. Topônimos como arroio do Quilombo ou ilha do Mocambo atestam a resistência a um regime que, nos finais do século XVIII, começa a dar mostras de impaciência com fugas e deserções. Multiplicam-se, então, editais para a contratação de capitães do mato capazes de deter “a multidão de escravos fugidos metidos em quilombos”. A Câmara de Porto Alegre registrava em sua ata de 2 de janeiro de 1793: “Nesta vereança [...] se mandou fazer uma marca F para marcar os escravos apanhados em quilombos, e assim mais um tronco, para o capitão do mato segurar os escravos que forem apanhados em quilombos, para neles se fazer a execução que a lei determina, antes de entrarem na cadeia”. Os fugidos agrupavam-se nas muitas ilhas fluviais dos rios e lagunas que banhavam a região. Na primeira metade do século XIX, a situação era de pânico. Não faltaram informes de autoridades sobre o terror em que viviam as populações: “dia a dia se aumentam os roubos, incêndios, assassinatos perpetrados pelos quilombolas, que ousada e astuciosamente têm aterrado os pacíficos moradores da serra dos Tapes e feito abandonar casas e lavouras, tendo-se perdido muitas colheitas de milho e feijão, que infalivelmente farão falta considerável no consumo da população desse município”. A queixa procedia, pois ataques a propriedades, ranchos e chácaras, lutas entre quilombolas e escravos, além de sequestros de mulheres, tinham se tornado correntes. Mesmo os pequenos proprietários negros não eram poupados.

No Rio de Janeiro, a situação não era diferente. Rios, como o Iguaçu e o Sarapuí, no recôncavo carioca, hidratavam engenhocas e engenhos, além de escoarem considerável produção agrícola voltada para o abastecimento da capital carioca. O encaminhamento de tais produtos fazia-se por essas verdadeiras estradas fluviais, cruzadas por barqueiros escravos, sob o comando de comerciantes. Pântanos, afluentes e meandros consistiam, por sua vez, numa segunda estrada, por onde hortaliças frescas e lenha abasteciam a cidade. E conduziam para a liberdade. Liberdade nos quilombos que infestavam a região de Iguaçu e que aparecem na documentação do início do século XIX sob várias denominações: do Iguassu, do Pilar, da Barra do Rio Sarapuí, do Bomba, da Estrela e do Gabriel. Nessa região, os aquilombados desenvolviam um ativo comércio de lenha e, graças aos serviços prestados e trocados com vendeiros, escravos remadores, libertos donos de embarcações, pequenos lavradores, fazendeiros e cativos de propriedades, mantinham sua autonomia. De suas roças de feijão, banana, batata-doce e cana enviavam, através dessa rede de contatos, produtos para abastecer pequenos mercados ou a mesa do grande proprietário de terras. Adquiriam, em troca, sal, pólvora para caçadas, aguardente e roupas. Os beneditinos, que mantinham um engenho em terras iguaçuanas, por exemplo, fechavam os olhos para as comunicações entre seus escravos e os aquilombados. A pesca abundante nos rios garantia-lhes ainda mais do que comer, vender e viver. O comércio era tão lucrativo que tornava os pequenos comerciantes e barqueiros seus aliados. A complexidade dessas organizações se evidencia no caso do quilombo do rio Moquim, no norte fluminense: cerca de trezentas pessoas mantinham enormes lavouras de milho, mandioca e feijão, criavam galinhas e porcos, possuíam uma ferraria para a construção de ferramentas de trabalho, além de oratórios e um cemitério. Seus moradores habitavam “senzalas arruadas” e as crianças ali nascidas eram batizadas por um padre pardo, foragido da justiça mineira.

Na Paraíba, destacaram-se as comunidades de negros fugidos denominadas Craúnas e Cumbe. Na Bahia, tais agrupamentos também não foram raros. Inseridos nas franjas dos centros urbanos, esses quilombos viviam um cotidiano marcado por negociações e conflitos. Como o do Orobó, o do Andaraí e o do Oitizeiro, instalados nas cercanias de Barra do Rio de Contas, e que deram algum trabalho às autoridades. Em fins do século XVII, também existiam mocambos instalados em Camamu, Cairu e Ilhéus, localizando-se numa área de mangues pouco policiada e despovoada; atacados por tropas de índios cariris – o hábito de atacar quilombos com índios mantinha-se desde o início de Palmares –, esses agrupamentos, nas vésperas de 1700, dispersaram-se.

E na distante Amazônia? Lá o escravo negro foi fortemente substituído pela escravidão e trabalho compulsório do indígena. As mais diversas leis, cartas régias ou bulas papais não evitaram a compra e venda clandestina de índios, comércio, diga-se, que beneficiava vários grupos. Transformados em trabalhadores de segunda classe, esses índios eram convertidos à força ao cristianismo, brutalmente explorados e “pagos” com cachaça ou quinquilharias. Os “salários” raramente chegavam às suas mãos. Agrupados em corporações, estavam sujeitos a castigos caso fugissem ou faltassem ao trabalho. À medida que se expandia tal regime, cresciam as formas de resistência. As fugas eram espetaculares: escapavam grupos de até oitenta indivíduos entre homens, mulheres e crianças. No século XVIII, a denominação amocambado começava a aparecer insistentemente nos documentos oficiais, que registram, para o período, gastos com soldados para a captura de fugitivos. Muitos moradores davam-lhes abrigo para poder, posteriormente, usá-los em próprio benefício ou fazê-los parceiros na luta pela sobrevivência. O roubo de canoas, instrumento de fuga mais comum, era constante.

Conforme podemos notar, várias regiões da Colônia conviveram com quilombos. Isolados como Palmares ou inseridos nas periferias das vilas e cidades, agressivos ou pacíficos, reunindo gente de diferentes etnias, cor e credo. O que lhes importava era resistir, e, para isso, a presença de laços de solidariedade ou de parentesco, assim como a vivência de práticas religiosas, foram muito importantes. Inúmeras pesquisas dão conta da presença de mulheres e crianças quilombolas, atestando assim a existência de ligações estáveis dentro da instabilidade que significava viver fugido. Brigas de faca, castigos exemplares, surras em mulheres infiéis comprovam a existência de regras e de valores no seio dessas comunidades. Fugas temporárias alimentavam os encontros entre os que viviam dentro e os que viviam fora do quilombo. Fugas transitórias permitiam aos cativos negociar com os senhores melhores condições de vida dentro do cativeiro. Laços de amizade ligavam comerciantes e aquilombados, permitindo aos últimos ter acesso a armas e alimentos ou a informações capazes de garantir-lhes a sobrevivência ante seus perseguidores. Como bem lembrou um historiador, embora em menor número, as mulheres quilombolas destacaram-se na manutenção material de suas comunidades, zelando pelo suprimento de alimentos, confeccionando roupas e utensílios para uso doméstico. Cabia-lhes cuidar de roças e de animais domésticos, assim como preparar a comida. Seu papel nas funções religiosas era preponderante: através de rituais ancestrais, fortaleciam o espírito combativo dos homens. Preparavam-lhes amuletos e banhos de ervas, ofereciam sacrifícios rituais e dominavam as propriedades das plantas medicinais capazes de debelar doenças e curar ferimentos. Acompanhavam os quilombolas em caçadas ou enfrentamentos com os temidos capitães do mato e, então, exerciam função de apoio ao conduzir pólvora e armamentos, assim como levando e trazendo recados.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja também:

Fonte / Referência bibliográfica:

DEL PRIORI, Mary e VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2010.

Notas:

- [1] Texto copiado na íntegra (e com adaptações) de: DEL PRIORI, Mary e VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2010, pp., 42 a 49. O título original do capítulo (6) é: Quilombos e Quilombas.

- [2] Quilombos: “Estes locais eram conhecidos como quilombos. Nestas comunidades, eles viviam de acordo com sua cultura africana, plantando e produzindo em comunidade. Na época colonial, o Brasil chegou a ter centenas destas comunidades espalhadas, principalmente, pelos atuais estados da Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas”. Imagem e texto disponíveis em: <https://www.sohistoria.com.br/ef2/culturaafro/p2.php>. Acesso em 26/09/2022.